(ライター:数藤あい)

祖母が認知症を患ったことをきっかけに、福祉の世界に飛び込んだ水落さんは、東京の大学で福祉・まちづくり地域づくりについて学ぶ。

そんな彼女は現在、新潟県十日町市という地方の地域で、大学で学んだ福祉の分野を活かし、病院で社会福祉士として、一児の母として暮らしている。

そんな彼女にはずっと大切にしているたった一つのことがあった。

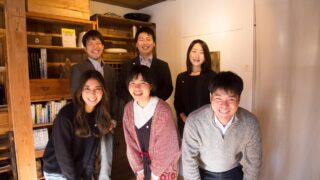

水落真由美さん

1994年生まれ。

法政大学現代福祉学部卒業。在学中に参加した十日町市でのインターンをきっかけに2018年に移住。福祉施設にて介護職を経験後、現在は病院の社会福祉士として勤務。

一児の母として子育てにも奮闘中。

左:数藤あい(インタビュアー) 右:水落真由美さん

現場で学ぶ

「大学の授業で福祉ってひとくくりにされているけど、高齢者だけでなく、こども、まちのこと、まちづくりも福祉だということを知った。」

大学の授業の中で、水落さんは地域おこし協力隊として活躍する先輩を知り、地域づくりというものに興味を持ち、地域で何かをしたいと思うようになる。

学生時代から「現場で学ぶ」ということを大切にしていた水落さん。

大学のゼミでの活動も実際にその地域に行って、その地域の人に話を聞いたりしていた。

「地域で何かをやっている人の仕事や、活動を見るだけでなくその活動に至るまでの過程や、思いを聞くことがとても面白かった。」

水落さんは、高校のあった鎌倉市でフリーマガジンを作っているところで、記事を作るために取材に言ったり、記事を書いたり、イベントの企画運営に携わるようになる。しかし、この活動は外部としての活動で、自分は当事者ではなかった。

また、都市部(鎌倉)のことを知るうちに段々と地方ことも知りたい、行ってみたいという思いが強くなっていた。

「もっと都市部だけじゃなくて、地方の地域を見たい。より地域の中に入った活動をしたい。」

そんな時に水落さんは『chuclu(ちゅくる)』というフリーペーパーに出会う。それは新潟県の移住女子について特集されたものだった。

「わたしもこの移住女子のみんなみたいになりたい。新潟県に行ってみたい。」

『chuclu(ちゅくる)』の制作をしていたにいがたイナカレッジが一年間のインターン生を募集していた。

「これだ!」

水落さんが望む、地域に入って、地域の人と地域の産業、仕事にかかわることができる条件がそこにはそろっていた。

水落さんが選んだのが、十日町市川西地域の「じろばた」である。

十日町の暮らしがスタート

「大学を休学することにためらいはなかった。一年休学することで、春・夏・秋・冬と季節によっていろんな顔が見ることができる十日町、四季によって仕事や人の生活が変わる十日町で暮らすことができると思った。」

2015年、20歳の春、水落さんは通っていた大学を一年休学し、十日町での生活をスタートさせた。

彼女のじろばたでの活動は、農産物の生産や収穫された野菜の調理・加工、販売である。

「実際に自分の手で野菜やお米を作って、自分で収穫した食材を調理して、実際に販売するということはとてもいい経験になった。」

実際にその地域での産業にかかわるというは、その地域の当事者になりたいという水落さんの想いが実るもののひとつだった。

「十日町にきて、とってもちいさな町だけど大きな家族ができた気がした。じろばたのお母さんたち。近所に住むお父さん、お母さんたちや近所の小さい子どもたち。大きな家族って素敵だなって。十日町のことを好きになった大きな理由の一つですね。」

移住にとって不安のひとつでもある移住先での人間関係。彼女の周りの人は、彼女をあたたかく迎え、地域のお祭りやイベントにも歓迎してくれた。その地域の人間関係というものはやはり地域差はある。ただ、その地域に行って、地域を見てみないことには何も始まらないだろう。

「自分の足で現地に行って、見て、そこにいる人の話を耳で聞くっていうことはとても大事だし、これからも大事にしていきたい。」

一年間のインターンシップを通して、十日町市の川西地域の六次産業に携わり、地域の人の温かさに触れ、大きな家族ができた水落さんは大学のある東京へ再び戻っていった。

立体的な学び

「インターンシップを終えて、講義室の中で学んだことを実際に現場に行って自分の目で確かめるという立体的な学びをするという力をつけることができた気がする。十日町っていう一つの地域を見たことで、もっと他の地域のことも知りたい、探求心が強くなった気がする。」

学校の講義室の中だけの平面的な学びから得たことを、実際の現場に行ってそれが果たして本当に起きていることなのか、そして現場の人はどのような活動を行っているのかを確かめるという二つの段階での学びは、立体的な学びとなっている。

立体的な学びの方法を身につけた水落さんは、より福祉での活動を深めるため、授業や本を読んで気になったことはすべて自分の足で実際に訪れ、自分の目で確かめることで学びを身につけていった。

地域に訪れよう、自分の目で見よう

「暮らしながら学ぶってことが大事、学校に行って授業を受けることも大事だけど生活、暮らしに重点を置きながら暮らすことは私にとっての学びだった。どんな分野でも、どんなことでも現場で学ぶことが大事。自分の足で現場を訪れて、自分の目で現場を見て、自分の耳で現場の人の声を聴いてほしい。現場にあることすべてが学びにつながっています。」

水落さんのずっと大切にしているたった一つのことは、自分の足で地域を訪れること、自分の目で地域を見ること、自分の耳で地域の人の声を聴くことだった。